WARUM SEHEN WIR DIE GEFAHR, DASS DAS LAND BERLIN AM GROSSEN TIERGARTEN KNABBERN KÖNNTE?

Die Historie zeigt, wie planlos, orientierungslos Parteien und einzelne Politiker mit dem Wohl der Berliner Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten umgegangen sind.

Hier erfährst Du einige Hintergründe zur Begründung unseres Vorhabens:

INHALT

1. Der Berliner Haushalt

WIR WARNEN VOR MÖGLICHEN ENTWICKLUNGEN, BEDINGT DURCH DIE AKTUELLE UND ZUKÜNFTIGE FINANZLAGE BERLINS

Finanzlage Berlins

- Schuldenstand aktuell über 66 Mrd. Euro, zusätzlich ca. 78 Mrd. Euro Pensionslasten.

- Sanierungsstau bei Infrastruktur und öffentlichen Gebäuden erfordert laut einer Studie Investitionen von mindestens 108 Mrd. Euro in den nächsten zehn Jahren.

- CDU/SPD-Haushaltsentwurf 2025 sieht steigende Verschuldung auf ca. 76 Mrd. Euro bis 2027 vor.

Problematik:

- Wachsende Verschuldung schränkt zukünftige Handlungsspielräume massiv ein.

- Steigende Zinslasten führen zu weiterer Haushaltsbelastung.

- Gefahr mangelnder Generationengerechtigkeit.

Finanzierungsoptionen:

- Bundesmittel reichen nicht aus.

- Vorschläge wie Kapitalmarktfinanzierung (Anleihen, Public-Private-Partnerships).

Rückblick:

- ähnliche Modelle in den 1990ern führten zum Bankenskandal und hohen Verlusten für Berlin.

Warnung vor Wiederholungen:

- Erinnerung an Verkauf öffentlichen Eigentums („Tafelsilber“), besonders von Grundstücken.

Spekulative Befürchtung:

- zukünftige Regierungen könnten sogar den Großen Tiergarten für Bebauung freigeben, um Haushaltslöcher zu stopfen.

Fazit & Forderung:

- Dauerhafter Schutz des Großen Tiergartens muss gesichert werden.

- Ergänzung des Grünanlagengesetzes per Volksbegehren, um das Areal im Eigentum des Landes Berlin zu bewahren und Bebauung auszuschließen

AUS DER VERGANGENHEIT FÜR GEGENWART UND ZUKUNFT LERNEN

Aus der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft lernen

„Niemand hat die Absicht, den Großen Tiergarten zu bebauen!“

Wirklich niemand und niemals? Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltung kommen auf, wenn man auf die aktuelle Haushaltspolitik blickt. Fakt ist, dass der Schuldenstand Berlins beachtlich ist.

„Zu den Schulden von über 66 Milliarden Euro kommen weiteren rund 78 Milliarden Euro für anstehende Pensionszahlungen sowie der immense Sanierungsrückstau an Infrastruktur und öffentlichen Liegenschaften.“(1) „Um allein diesen Sanierungsrückstau abzubauen sollten mindestens 108 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren in die Sanierung und Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur von Berlin investiert werden sollten“.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), der Investitionsbank Berlin (IBB) und des Ostdeutschen Bankenverbandes, die am 3. April 2025, in Berlin vorgelegt wurde. Diese Summe sei nötig, um Straßen, Schienen, Brücken, Schulen, Universitäten, Wasser- und Wärmenetze, Digitalisierung und vieles mehr auf den aktuellen Stand zu bringen, heißt es.(2)

Wie diese Mammutaufgabe bei den stets leeren Kassen des Landes Berlin finanziert werden soll?

Einen Teil des fehlenden Geldes sollte Berlin aus dem milliardenschweren Investitionspaket des Bundes erhalten. Doch das reicht laut Studie bei Weitem nicht aus?

Noch mehr Schulden aufnehmen? Entsprechend des im Entwurf am 22.7.2025 vorgestellten Haushaltsentwurfs von CDU und SPD steigen die Schulden in 2026/2027 von derzeit 66 Milliarden Euro bis Ende 2027 auf rund 76 Mrd. Euro. „Die stark ansteigende Verschuldung nimmt Berlin für die Zukunft fast jede Gestaltungsmöglichkeit“, sagt dazu die Präsidentin des Berliner Rechnungshofs(3). „Mehr Schulden bedeuten auch steigende Zinslasten, die in künftigen Haushalten für laufende Staatsaufgaben fehlen werden.

Der Ruf nach noch mehr Schulden wird die unweigerliche Folge sein, um diese Löcher dann wieder stopfen zu können“, sagte Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler(4). Generationengerechtigkeit sieht anders aus.

Zehn Monate später titelt der Tagesspiegel „Hauptstadt droht Haushaltsnotlage – Verschuldung steigt auf Rekordhöhe“(5) Demnach steigt laut Stabilitätsbericht des Landes Berlin, vom 14. 10.2025, die Verschuldung pro Einwohner von derzeit 17.739 Euro auf 20.759 Euro im Jahr 2029.

Stefan Brandt, Vorstandsmitglied der landeseigenen Investitionsbank IBB, rät daher, Geld von Anlegern einzusammeln: „Ein sehr großer Teil unserer Bilanzsumme refinanzieren wir auf dem Kapitalmarkt. Das heißt, wir nehmen in der Tat Anleihen auf und haben unsererseits Investoren, die diese Anleihen zeichnen und uns damit Geld zur Verfügung stellen.“ Wir verkaufen also kein Tafelsilber, lobt sich Stefan Brandt(6).

Aber: Diese Art der Finanzierung („Public-Privat-Partnership“) probierten SPD und CDU bereits in den 90er aus: 1995 zeichnete sich ab, dass der Immobilienmarkt rückläufig war. Dennoch wurden weiterhin Mietgarantien von 25 Jahren auf Immobilienfonds gewährt, für die das Land Berlin die Haftung übernahm.

Es kam wie es kommen musste: Dass Finanzabenteuer endete im Jahr 2000 spektakulär im Bankenskandal (7) mit der Folge, dass das Land Berlin durch Beschluss des Abgeordnetenhauses Immobilienrisiken von bis zu 21,6 Milliarden Euro übernahm. Die durch den Skandal hochverschuldete Stadt gründete daraufhin den Liegenschaftsfonds (heute IBIM Berliner Immobilienmanagement GmbH) um neues Geld aufzutreiben:

Wieder wurde Berliner Tafelsilber verscherbelt, diesmal landeseigene Grundstücke. Insgesamt rd. 21 qkm, davon 85 % lukratives Bauland (8).

Blicken wir in die Kristallkugel!

Wären im Abgeordnetenhaus in Zukunft Mehrheiten denkbar, die in einer ähnlichen Situation eine „behutsame Bebauung“ der großen Wiesenflächen im Großen Tiergarten mit Punkthochhäusern oder mit Regierungsbauten in Erwägung ziehen könnten, um wieder mal Haushaltslöcher zu schließen? Alles Spekulation? Schwer zu sagen, aber im Rückblick auf die Landespolitik nicht unwahrscheinlich.

Fazit:

Einem solchen hypothetischen Irrweg gilt es jedenfalls dringend frühzeitig entgegenzutreten. Deshalb ist es im Sinne der Vorsorge erforderlich, schon hier und heute die notwendigen Entscheidungen zum dauerhaften und vollumfänglichen Erhalt des Großen Tiergartens zu treffen, um rechtzeitig gefährliche Entwicklungen in der Zukunft zu verhindern. Deshalb muss das Grünanlagengesetz per Volksbegehren jetzt um den dauerhaften Schutz des Großen Tiergartens im dauerhaften Eigentum des Lanes Berlin ergänzt werden.

(1) „Bund der Steuerzahler Berlin warnt vor Schuldenspirale“, , Alexander Kraus, in: Bund der Steuerzahler Berlin e. V. / Meldungen 14.03.2025

(2) „Studie beziffert Modernisierungskosten für Infrastruktur auf 108 Milliarden Euro“, Johannes Frewel, rbb24 Inforradio, 03.04.2025

(3) Abrechnung mit Senat „!Schulden nehmen Berlin jeden Freiraum“, Anna Thewalt,. Tagesspiegel vom 24.7.2025

(4) „Bund der Steuerzahler Berlin warnt vor Schuldenspirale“, Alexander Kraus, in: Bund der Steuerzahler Berlin e. V. / Meldungen 14.03.2025

(5) Hauptstadt droht Haushaltsnotlage“, von rk, Tagesspiegel 15. 10. 2025

(6) „Studie beziffert Modernisierungskosten für Infrastruktur auf 108 Milliarden Euro“, Johannes Frewel, rbb24 Inforradio, 03.04.2025

(7) Berliner Bankenskandal, Wikipedia

(8) „Ausverkauf – Die Privatisierung landeseigener Grundstücke in Berlin“, Florine Schüschke, in: Arch+, Heft 241, Seite 76ff

2. Vorschläge für zusätzliche

Steuereinnahmen und Abgaben

GELD FÜR DIE KLAMMEN KASSEN KANN AUCH WOANDERS HERKOMMEN – BEISPIELE GEFÄLLIG?

1. Einführung einer Wohnungs-Leerstandssteuer

- Ziel: Besteuerung leerstehender Wohnungen, wie in Vancouver (1 % des Immobilienwerts ab 180 Tage Leerstand).

- Steuerrechtlich auf Landesebene möglich.

- Ausnahmen: Krankheit, Sanierung, Eigentümerwechsel etc.

- Potenzial: ca. 1 Mio. Euro

2. Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes

- Berlin liegt mit 410 % weit unter dem Niveau anderer Großstädte (München: 490 %, Köln: 475 %).

- Anhebung auf 450 % würde Personengesellschaften zur Zahlung verpflichten.

- Kritik: Belastung der Wirtschaft, aber auch Notwendigkeit zur gerechten Finanzierung.

- Potenzial: ca. 300 Mio. Euro

3. Verbot bzw. Einschränkung von Share Deals mit Immobilien

- Umgehung der Grunderwerbsteuer durch Unternehmensbeteiligungen statt direktem Immobilienkauf.

- Auch als Mittel zur Geldwäsche problematisch.

- Bundesratsinitiative zur Schließung von Schlupflöchern geplant.

- Potenzial: ca. 100 Mio. Euro

4. Kostenbeteiligung bei Hochrisiko-Fußballspielen

- Berliner Proficlubs zahlen aktuell keine Kosten für Polizeieinsätze.

- Gerichtsurteil erlaubt Umlage auf Clubs – bisher nicht genutzt.

- Potenzial: ca. 3 Mio. Euro

5. Prüfung und ggf. Stopp von Groß- oder Prestigeprojekten

- Beispiele: Olympiabewerbung, Magnetschwebebahn, A100-Ausbau, U-Bahnprojekte.

- Keine direkte Zahlenangabe, aber Potenzial zur Kostenvermeidung.

- Radwege werden nicht als Großprojekte angesehen.

6. Einführung der Grundsteuer C

- Steuer auf leistungsfreien Wertzuwachs bei Grundstücken, etwa durch Umwidmung.

- Ziel: Aktivierung von Bauland und gerechtere Beteiligung an Infrastrukturwertsteigerungen.

- Potenzial: nicht konkret beziffert („+xx Mio.“)

7. Mehr Betriebsprüfer einstellen

- Mangelndes Personal führt zu weniger Steuerprüfungen und entgangenen Einnahmen.

- Großbetriebe zeigten besonders hohes Nachzahlungspotenzial.

- 2024: 430 Mio. Euro Steuern nacherhoben – Steigerung durch mehr Prüfungen möglich.

- Potenzial: ca. 100 Mio. Euro zusätzlich

8. Ausbau der Geschwindigkeitsüberwachung (Blitzer)

- Berlin hat zu wenige aktive Blitzer, viele sind außer Betrieb oder untergenutzt.

Personalmangel bei Bußgeldstelle verhindert Auswertung. - Frühere Zahlen zeigen deutlich, dass höhere Erträge möglich sind.

- Potenzial: bis zu 200 Mio. Euro jährlich

9. Anwohnerparken bisher das große Verlustgeschäft

- Verwaltungskosten (Ø 42,29 € pro Vignette) übersteigen den bisherigen Preis (20,40 €) deutlich, wodurch jährlich Millionendefizite entstehen.

- Andere Städte (Bonn 300 €, Münster 260 €, Freiburg 200 €, Köln bis 120 €) verlangen deutlich höhere Gebühren.

- SPD-Vorschlag zur Anhebung auf 120 € wurde von der CDU abgelehnt.

- Vorschlag von Andreas Knie: Alle Parkplätze im Berliner Innenstadtring kostenpflichtig machen und digital bewirtschaftet – mit marktgerechten, dynamischen Preisen, um Parksuchverkehr zu reduzieren und den Auto-Bestand in der Stadt spürbar zu senken.

Fazit

Diese wenigen Vorschläge zielen auf eine gerechtere Steuerpolitik, effizientere Ressourcennutzung und stärkere Beteiligung wohlhabender Akteure an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben. Insgesamt könnten durch Umsetzung aller Maßnahmen mehrere hundert Millionen Euro jährlich zusätzlich für den Berliner Haushalt generiert werden – bei verbesserter sozialer Balance und mehr Transparenz.

In einer Pressemitteilung der Personalvertretung(1) der 145.000 Landesbeschäftigten vom 26.3.2025 wird kritisiert, dass es nicht angehen könne, dass nach wie vor die Gewinnung zusätzlicher Einnahmen nicht konsequent angegangen wird. Welche könnten das sein?

Steuern und Abgaben haben eine Lenkungsfunktion und helfen das Gemeinwesen in Gang zu halten.

Wir haben hier ein paar Ideen für zusätzliche Einnahmequellen für das Land aufgeführt, erstrebenswert wäre allerdings, einen Bürgerrat zu beauftragen, weitere Vorschläge zu sammeln.

(1) „Sparpolitik, scharfte Kritik der Personalräte, von Robert Kiesel Tagesspiegel vom 26.3.2025

UNSERE BEISPIELE FÜR ALTERNATIVE EINNAHMEN IM EINZELNEN

Der Stabilitätsbericht des Landes Berlin vom 14.10. 2025 weist darauf hin, „dass der negative Finanzierungssaldo(1) pro Einwohner deutlich über dem zulässigen Schwellenwert liegt. Im laufenden Jahr 2025 liegt der Wert bei minus 711 Euro pro Einwohner, zulässig wären minus 429 Euro pro Einwohner. Zum Vergleich: Im Schnitt aller 16 Bundesländer liegt der Finanzierungssaldo bei minus 229 Euro pro Einwohner Diesen Wert wird Berlin laut Prognose für das Jahr 2026 mit dann minus 786 pro Kopf deutlich überschreiten“ (2).

Wenn also die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, warum erhöht das Land Berlin nicht die einnahmen?

In einer Pressemitteilung der Personalvertretung der 145.000 Landesbeschäftigten vom 26.3.2025 (3) wird ebenfalls kritisiert, dass es nicht angehen könne, dass nach wie vor die Gewinnung zusätzlicher Einnahmen nicht konsequent angegangen wird. Welche könnten das sein?

Steuern und Abgaben haben eine Lenkungsfunktion und helfen das Gemeinwesen in Gang zu halten. Hier unsere Liste mit zusätzlichen Einnahmequellen für das Land. Erstrebenswert wäre allerdings, einen Bürgerrat zu beauftragen, weitere Vorschläge zu sammeln.(9c)

1. Erhebung einer Wohnungs-Leerstandssteuer – jährliches Plus 1 Mio. Euro

Mehr Wohnraum durch Besteuerung von leerstehenden Immobilien: 40.000 Wohnungen standen in 2022 in Berlin leer(4) – Bei Leerstand einer Wohnung können – sofern eine Vermietungsabsicht nachgewiesen werden kann (Schaltung von Anzeigen, Renovierung, Beauftragung eines Maklers u.ä.) die Vermietungsverluste steuerlich geltend gemacht werden.

(Anmerkung der Verfasser: Es ist ein grundlegendes Prinzip des deutschen Steuerrechts bei der Einkommensermittlung aus Vermietung und Verpachtung, dass jede tatsächliche Einnahme und Ausgabe periodenbezogen, also nach dem tatsächlichen Zufluss und Abfluss in einem bestimmten Jahr berechnet wird, obwohl bei der wirtschaftlichen Kalkulation einer Miete ein temporärer Leerstand – also Verluste – bereits einkalkuliert wurde, der Mieter also Verluste bereits mit der Mietzahlung ausgeglichen hat.)

Bei der Errechnung der Miete ist bereits ein temporärer Leerstand mit eingepreist. Warum wird der Leerstand steuerlich als Verlust angesehen und vom Gewinn abgezogen?

Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages veröffentlichte am 13. September 2018 das folgende Ergebnis einer Anfrage aus der CDU/CSU-Fraktion:

1. Fragestellung

Die Auftraggeber möchten wissen, ob eine Steuer auf leerstehende Wohnimmobilien wie sie die kanadische Stadt Vancouver seit Kurzem erhebt, mit nationalem und EU-Recht vereinbar wäre. Gefragt wird auch, welche Steuerart hierfür einschlägig wäre. Ferner wird nach dem möglichen Steueraufkommen und den zu erwartenden Effekten gefragt.

2. Die Leerstandsteuer in Vancouver

Die kanadische Stadt Vancouver erhebt auf leerstehende Immobilien eine Steuer in Höhe von 1% des steuerpflichtigen Immobilienwerts.1 Die Steuerpflicht entsteht für Wohnungen, die mehr als 180 Tage im Jahr weder von den Eigentümern selbst noch von Mietern genutzt werden. Die Steuereinnahmen sollen in Projekte für bezahlbaren Wohnraum reinvestiert werden. Jeder Wohnungseigentümer in Vancouver muss jährlich eine Erklärung zur Nutzung seiner Wohnung abgeben. Nicht besteuert werden Wohnungen, die für mindestens sechs Monate vermietet oder für mindestens 180 Tage im Jahr als Zweitwohnsitz für ein Arbeitsverhältnis in Vancouver genutzt wurden. Weitere Ausnahmetatbestände bestehen für Fälle, bei denen der Leerstand von mehr als 80 Tagen durch

– eine Erkrankung mit Aufenthalt im Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung,

– einen Todesfalls des Bewohners,

– eine eigentumsrechtliche Übertragung der Immobilie auf einen neuen Eigentümer oder

– eine zügige Sanierung verursacht wurde.

3. Unionsrechtliche Bewertung (Beitrag des Fachbereichs PE 6)

Aus unionsrechtlicher Sicht begegnet die Idee der mitgliedstaatlichen Einführung einer Leerstandsteuer im Grundsatz keinen Bedenken. Entscheidend wäre jedoch die konkrete Ausgestaltung einer solchen Steuer.(5)

4. Leerstandsteuer ist eine Aufwandsteuer mit örtlichem Bezug

„…..Aufwandsteuern sind Steuern auf das Halten bzw. den Gebrauch von Gütern und Dienstleistungen…… Zu den Aufwandsteuern wird beispielsweise die Zweitwohnungsteuer gezählt…..Eine Leerstandsteuer wäre daher als örtliche Aufwandsteuer umsetzbar.

Aus den o.g. Gründen sollten jedoch alltagstypische Leerstandsfälle wie Krankenhaus-aufenthalt oder Eigentümerwechseln von der Steuerpflicht ausgenommen werden.“6)

5. Leerstandssteuer auch für Büro- und Einzelhandelsflächen?

Ob die Leerstandssteuer auch auf leerstehende Büroflächen und Einzelhandelsflächen ausgeweitet werden darf, ist zu prüfen.

2. Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer – jährliches Plus 300 Mio. Euro

„Berlin verkauft sich zu billig.“ Das sagt jedenfalls Jörg Kühnold, der über 30 Jahre als Fachreferent in der Steuerabteilung der Finanzverwaltung gearbeitet hat.

Mit dem Hebesatz für die Gewerbesteuer, der seit 1999 konstant bei 410 liegt, bleibt Berlin weit unter dem Niveau von anderen deutschen Großstädten. Damit werden Gewinne großer Kapital-gesellschaften subventioniert und Personengesellschaften und Einzelunternehmen völlig von der Gewerbesteuer freigestellt.

Zum Vergleich die Hebesätze für die Gewerbesteuer anderer Städte: Er liegt in München bei 490 Prozent, in Köln bei 475 Prozent, in Hamburg bei 470 Prozent, in Düsseldorf bei 440 Prozent und in Stuttgart bei 420 Prozent. Wenn Berlin die Gewerbesteuer um 40 Hebesatzpunkte auf 450 Prozent anheben würde, wären dies 300 Millionen Euro Mehreinnahmen im Jahr. Zudem würde man in die Nähe der durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesätze von anderen größeren Städten in Deutschland kommen.

Der außerordentlich niedrige Hebesatz Gewerbesteuer in Berlin hat zur Folge, dass für Personengesellschaften (GbR) und Einzelunternehmen eine fast vollständige Entlastung von der Gewerbesteuer erfolgt (§ 35 Einkommensteuergesetz). Die vollständige Entlastung erfolgt bis zu einem Hebesatz von 400 Prozent. Es ist schlicht und einfach nicht akzeptabel, dass die Gewerbesteuer in Berlin bundesweit am untersten Rand festgelegt ist und zugleich vom Senat eine rigorose Sparpolitik betrieben wird, die das Leben vieler Menschen in Berlin verschlechtert.

Berlin darf nicht nur von der arbeitenden Bevölkerung finanziert werden (Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Mineralölsteuer). Es ist notwendig, die Gewerbesteuer in Berlin auf das Durchschnittniveau der Hebesätze von Großstädten anzuheben. Die Ausschöpfung der einen Steuerquellen des Landes Berlin ist aber auch eine Verpflichtung im Rahmen es bundesstaatlichen Finanzausgleichs: Berlin ist der größte Zuwendungsempfänger, schöpft aber die einen Gewerbesteuerquellen nicht aus.“(7)

Klingt überzeugend? Nicht für die Finanzverwaltung! „In Anbetracht der schwierigen wirtschaftlichen Lage dürfen die Unternehmen nicht noch weiter finanziell und bürokratisch belastet werden“, schreibt ein Sprecher dem Checkpoint. Die Konstanz des Hebesatzes für die Gewerbesteuer – der Wert gilt seit 1999 unverändert – verschaffe der Berliner Wirtschaft „verlässliche Planungssicherheit“(8).

3. Verbot von Share Deals mit Immobilien – jährliches Plus 100 Mio. Euro

2021 übernahm der größte Immobilienkonzern Europas, die Vonovia AG, ihren unmittelbaren Konkurrenten, die Deutsche Wohnen SE, Eigentümerin von 161.000 Wohnungen im Gesamtwert von 18 Mrd. Euro. Um die dafür fällige Grunderwerbssteuer(9) in Höhe von rd. 1 Mrd. Euro an das Land Berlin nicht zahlen zu müssen, bediente sich die Vonovia eines legalen Steuertricks: des „Share Deals“.(10)

Bei einem Share Deal wird nicht eine Immobilie gekauft, sondern eine Beteiligung an einer Gesellschaft, die diese Immobilie hält.

Ursprünglich ein Geheimtipp, wurden Share Deals ab den 1990er-Jahren zunehmend von großen Immobilienunternehmen genutzt. Um dem entgegenzuwirken, führte der Gesetzgeber 1997 eine Besteuerung ab einer Beteiligung von 95 % ein. Diese Regelung ließ jedoch Schlupflöcher offen – etwa durch das RETT-Blocker-Modell, bei dem 94,9 % durch eine Muttergesellschaft und die restlichen Anteile durch eine Tochtergesellschaft übernommen wurden.

Erst 2021 folgten Verschärfungen: Die Grenze wurde auf 90 % gesenkt und die Sperrfrist auf 10 Jahre verlängert. Schätzungen gehen davon aus, dass dem Land Berlin immer noch jährlich rd. 100 Millionen Euro Grunderwerbssteuer auf diese Art und Weise verloren gehen.(11)

Share Deals machten vor dem Jahr 2024 in Berlin bis zu 31 Prozent der Transaktionen aus.(12) Der Share Deal bleibt damit – trotz Gesetzesänderungen – ein attraktives Steuersparmodell für große Konzerne.

Dies sorgt auch weiterhin für Kritik, weil private Käufer keine vergleichbaren Möglichkeiten haben.

Zudem sind Share Deals attraktiv für Geldwäsche:

Firmenanteile können über Briefkastenfirmen, Treuhänder oder verschachtelte Unternehmensstrukturen in Offshore-Staaten gehalten werden und verwischen so Eigentümerstrukturen.

Dadurch ist oft unklar, wer wirklich hinter dem Kauf steckt (wirtschaftlich Berechtigter).

Share Deals unterhalb gewisser Schwellen (z. B. unter 90 % bei Immobilien in Deutschland) lösen keine Grunderwerbsteuer aus und werden nicht in Registern wie dem Grundbuch direkt sichtbar und unterliegen nicht der automatischen Geldwäscheprüfung, wie sie bei Banken oder Notaren beim direkten Immobilienkauf greift.

Immobilien- oder Unternehmenswerte können Millionen kosten.

Share Deals ermöglichen es, große Summen in einem Schritt zu transferieren und dabei den Ursprung des Geldes zu verschleiern.

Im Gegensatz zu klassischen Banktransaktionen stehen viele Share Deals nicht unter direkter Kontrolle der Finanzaufsicht, insbesondere wenn sie im Ausland oder mit ausländischen Firmen stattfinden.

Wird ein Anteil an einer scheinbar seriösen Firma gekauft, wirkt der Deal auf den ersten Blick wie eine normale Investition – selbst wenn er in Wahrheit nur der Geldwäsche dient.

Beispiel: Eine kriminelle Organisation erwirbt über eine Offshore-Firma 89,9 % der Anteile an einer GmbH, die ein großes Immobilienobjekt in Berlin besitzt.

Der eigentliche Geldgeber bleibt anonym.

Es fällt keine Grunderwerbsteuer an.

Kein Notar muss eingeschaltet werden.

Das illegale Geld ist nun „investiert“ in deutsches Betongold – scheinbar sauber.

Die Einführung des Transparenzregisters in Deutschland zur Offenlegung wirtschaftlich Berechtigter im Jahr 2021 war ein wichtiger Schritt, um in diese Grauzonen mehr Licht zu bringen, aber Umgehungsmöglichkeiten bleiben. Die schwarz-rote Koalition in Berlin würde das Steuerschlupfloch gerne schließen, so wie schon viele andere vor ihr. Sie strebt dazu eine Bundesratsinitiative an, mit dem Ziel, Share Deals zu untersagen oder zumindest einzuschränken. Hoffentlich diesmal nicht nach dem Motto: „Es muss sich was ändern, damit alles beim Alten bleibt“. Jedenfalls ist dringender Handlungsbedarf geboten, um weitere Einnahmen für das Land Berlin zu erschließen. Andernfalls kann der Fall eintreten, dass der Große Tiergarten tatsächlich ganz oder teilweise veräußert wird, um mit dem Verkaufserlös Haushaltslöcher zu stopfen.

4. Gebühren für teure Hochrisiko-Fußballspiele – jährliches Plus 3 Mio

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) lehnt es ab, die Berliner Proficlubs an den Mehrkosten für Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Fußballspielen zu beteiligen. Und das, obwohl ein Urteils des Bundesverfassungsgerichts die Länder ermächtigt, solche Kosten an die Vereine weiterzugeben.

Bremen hatte 2015 der Deutschen Fußball Liga (DFL) erstmals 400.000€ für die Kosten des Polizeieinsatzes bei einem Hochrisikospiel in Rechnung gestellt. Nicht für die gesamten kosten des Polizeieinsatzes, sondern lediglich für den Mehraufwand, der nötig war, gewaltbereite Fans in Schach zu halten.

Und Berlin mit dem Erstligist Union und dem Zweitligistclub Union?

Seit 2018 gab es in Berlin 49 Hochrisikospiele – davon 19 bei Union und 15 bei Hertha und 12 bei Viertligist BFC Dynamo. Den Mehraufwand für die Polizei begleicht das Land Berlin, also die SteuerzahlerInnen. Ist denn ausreichend Geld für die Polizeiarbeit vorhanden? Wohl kaum: „Am stärksten zu leiden unter dem Sanierungsstau haben der Auflistung des Senats zufolge Wachen, Abschnitte und andere Gebäude der Polizei, deren Wiederherstellung allein fast eine Milliarde Euro kosten würde.“(13) „Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt!“ und der Weg geht leider in der Politik immer nur bis zum nächsten Wahltermin. Landzeitkonzepte sind bei so einer Denkweise von der Politik folglich kaum zu erwarten.

5. Grundsätzlich alle Groß- oder Prestigeprojekte auf den Prüfstand stellen!

Olympiabewerbung, Magnetschwebebahn, U-Bahnausbau, A100 etc.

Radwege sind übrigens keine Groß- oder Prestigeprojekte!

6. Einführung der Grundsteuer C

„Was ist die neue Grundsteuer C ?

„Insbesondere in Ballungsgebieten besteht ein erheblicher Wohnungsmangel. Die damit verbundene Entwicklung der Werte der Grundstücke wird vermehrt dazu genutzt, baureife Grundstücke als Spekulationsobjekt zu halten. Grundstücke werden teilweise nur aufgekauft, um eine Wertsteigerung abzuwarten und die Grundstücke anschließend gewinnbringend wieder zu veräußern. Diese Spekulation mit Bauland verhindert, dass dringend benötigter Wohnraum entsteht. Auch dieses Problem wurde mit der Reform der Grundsteuer angegangen. Künftig können Gemeinden für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen, wenn auf diesen keine Bebauung erfolgt. Diese sogenannte Grundsteuer C verteuert damit die Spekulation und schafft finanzielle Anreize, auf baureifen Grundstücken tatsächlich auch Wohnraum zu schaffen“ (14)

Dass so eine gemeinwohlorientierte Steuer wirtschaftsnahen Verbänden, Parteien und Instituten Kritik hagelt, muss nicht sonderlich überraschen. Dazu unser Aufruf:

Spekulanten schonen, Grünflächen opfern: SPD und CDU blockieren Grundsteuer C“

Die Berliner SPD zeigt mit Steffen Krach und Christian Gaebler, wie Politikverdrossenheit entsteht: Volksentscheide werden relativiert, Bürgerdialoge entwertet, wirksame Instrumente blockiert.

Zum Volksentscheid Deutsche Wohnen & Co enteignen erklärte Krach: „Kein Unternehmen muss Angst haben, enteignet zu werden. Auch beim Volksentscheid Tempelhofer Feld sieht er keine Bindung – eine Randbebauung will er ausdrücklich nicht ausschließen“(15). Damit entwertet er das stärkste Instrument direkter Demokratie.

Bausenator Gaebler erklärte die Dialogwerkstätten zum Tempelhofer Feld gleich selbst zu Formaten „ohne Entscheidungswirkung“. Obwohl die große Mehrheit der ausgelosten Bürger:innen eine Bebauung ablehnte, behauptete er am Ende, Bürger:innen und Senat seien sich einig, „das Feld zu entwickeln“. Bürgerbeteiligung wird so zur Farce.

Besonders widersprüchlich ist das Vorgehen bei der Grundsteuer C: Dieses Instrument könnte Spekulanten zwingen, ihre versiegelten, längst erschlossenen Grundstücke endlich für Wohnungsbau zu aktivieren. Doch CDU und SPD blockieren, offenbar aus Angst vor ihrem Klientel, dem einflussreichen Eigentümerverband Haus & Grund. Stattdessen geraten öffentliche Grünflächen wie das Tempelhofer Feld immer stärker unter Druck, weil politisch lieber an Natur- und Freiflächen herangegangen wird, als Spekulanten in die Pflicht zu nehmen.

Dabei ist die Grundsteuer C keineswegs ein neues oder radikales Instrument. In Deutschland wurde sie, damals als „Bodenwertzuwachssteuer“ bekannt, bereits von etwa 1900 bis 1944 erhoben – mit Sätzen zwischen 10 und 30 Prozent des Veräußerungserlöses. Die Einnahmen flossen den Gemeinden zu. Ziel war und ist es, Spekulationen zu verhindern, Boden frühzeitig für die Bebauung zu mobilisieren und soziale Gerechtigkeit herzustellen. Denn Wertsteigerungen von Grundstücken entstehen in den meisten Fällen nicht durch Leistungen der Eigentümer:innen, sondern durch öffentliche Investitionen – etwa durch neue Bebauungspläne, Straßen, Parks oder Naherholungsflächen. Wenn also Ackerland zu Bauland wird, steigt der Bodenwert sprunghaft – ein leistungsfreier Gewinn, der zu großen Teilen der Allgemeinheit zuzuschreiben ist.

Dass eine solche gemeinwohlorientierte Steuer wirtschaftsnahen Verbänden, Parteien und Instituten nicht gefällt, überrascht nicht. Doch es ist ein Skandal, wenn eine demokratisch gewählte Regierung sich mehr den Interessen von Lobbyorganisationen verpflichtet fühlt als dem Gemeinwohl und den Volksentscheiden der Bürger:innen. Die cleveren Hamburger:innen haben die Steuer geingeführt und nutzen dau nach eigenen Angaben geoanalytische Programme, „um den Prüfvorgang so weit wie möglich digitalzu automatisieren und damit menschlichen Prüfbedarf zu verringern.“ Tagesspiegel vom 15.9.25 von DAniel BöldtWir fordern: Respektiert die Volksentscheide, aktiviert Bauland durch die Grundsteuer C – und schützt die Grünflächen dieser Stadt!

7. Mehr Betriebsprüfer – jährliches Plus 100 Mio.

Wieder mal in Berlin eingekauft in Geschäften mit offener Kassenlade? Das könnte ein Fall für eine Betriebsprüfung werden. Berliner Betriebsprüfer haben 2024bei Kontrollen von Berliner Unternehmen rund 430 Millionen Euro zu wenig gezahlte Steuern eingetrieben.

„Am höchsten war demnach bei der Einkommenssteuer der Betrag, den die Firmen zu wenig an den Fiskus gezahlt hatten. Insgesamt addierte sich diese Summe auf 154 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer mussten die Betriebe 90 Millionen Euro nachzahlen, bei der Körperschaftssteuer 82 und der Umsatzsteuer 63 Millionen Euro.

Dabei hätte der Betrag möglicherweise noch deutlich höher liegen können. Insgesamt kontrollierten die Finanzämter gut 8800 Betriebe in der Stadt. Je nach Unternehmensgröße fanden allerdings nur wenige Prüfungen statt.

So wurde nur ein Prozent aller Kleinstbetriebe untersucht. Bei den durchgeführten 3758 Prüfungen stießen die Kontrolleure allerdings unter anderem auf mehr als 36 Millionen zu wenig gezahlte Einkommenssteuer.

Noch mehr dürfte für die Stadt wohl bei Großbetrieben zu holen sein.

Die Steuerprüfer untersuchten 1257 Firmen und damit 16,3 Prozent aller Unternehmen dieser Größenklasse. Die dabei entdeckten knapp 229 Millionen Euro zu wenig gezahlte Steuern machen insgesamt mehr als die Hälfte der festgestellten Extra-Steuern aus.

Der Personalmangel belastet Arbeit der Berliner Steuerfahnder: Dass die Finanzämter nicht intensiver kontrollieren, liegt allerdings auch am fehlenden Personal. Im vergangenen Jahr waren im Land Berlin noch 563 Betriebsprüferinnen und -prüfer im Einsatz. Noch 2018 waren mit 653 fast einhundert Fachkräfte mehr für das Land im Einsatz, um zu wenig gezahlte Steuern einzutreiben. Entsprechend lag auch die Zahl der Betriebsprüfungen mit 10.000 deutlich höher.“(16)

8. Aufstellung von Blitzern zur Geschwindigkeitsmessung – jährliches Plus 200 Mio. Euro

„Trotz Einnahmen in Millionenhöhe: Senat verzichtet auf zusätzliche Blitzer – wegen Geldmangel“, titelt der Tagesspiegel am 22.4.2025.

Obwohl 46 stationäre (von denen 7 nicht im Betrieb sind) und 63 mobile Blitzer Einnahmen in Millionenhöhe generieren, wird der Berliner Senat in diesem Jahr keine zusätzlichen Blitzer anschaffen. „Für eine Erweiterung des Gerätebestands sind derzeit keine Finanzmittel eingeplant“, heißt es in einer Antwort der Innenverwaltung auf eine Anfrage der Grünen-Politiker Antje Kapek und Vasili Franco, die dem Tagesspiegel vorliegt.

Zudem fehlt es an Personal, weshalb die mobilen Messgeräte im Durchschnitt nur anderthalb Stunden täglich im Einsatz sind. Einnahmen wurden damit in Höhe von 33,4 Millionen Euro erzielt.

Das Geld kommt dem gesamten Landeshaushalt zugute und fließt nicht direkt zurück ins Innenressort. Die Einnahmen könnten noch wesentlich höher liegen.

„Obwohl es mehr Blitzersäulen gibt: Berlin verschickt 76 Prozent weniger Bußgeldbescheide an Raser. Im Jahr 2019 wurden 450.000 Tempoverstöße an den stationären Blitzersäulen geahndet. 2023 waren es nur noch 107.000. Warum ist das so?“

Der Hauptgrund scheint folgender zu sein: Die Bußgeldstelle gilt seit Jahren als überlastet. Jedes Jahr verjähren Zehntausende Geschwindigkeitsverstöße.(17)

Bereits Anfang 2023 hatte Spranger – damals noch als Innensenatorin eines rot-grün-roten Senats – 60 neue Blitzer bis 2026 angekündigt. Doch dieses Ziel liegt in weiter Ferne. Seit 2023 hat sich der Bestand der stationären Blitzer lediglich um zehn Geräte erhöht, zusätzliche mobile Blitzer wurden in dieser Zeit nicht angeschafft. Dabei refinanzieren sich Blitzer von selbst, wenn ausreichend Personal dafür eingestellt ist und sie dann auch wirklich genutzt werden.(18)

Insgesamt könnten Blitzer dann als 200 Millionen jährlich in die Berliner Landeskassen spülen, wenn die Politik das wollte. Profitieren könnten Schulen, Jugendzentren, Bildungszentren, die forensische Klinik sowie Feuer- und Polizeiwachen, um nur einige „Baustellen“ zu benennen.

9. Anwohnerparken bisher das große Verlustgeschäft(19)

Bisher gibt es in Berlin (wie auch in vielen anderen Städten) getrennte Anwohnerparkzonen, in denen Anwohner:innen günstiger oder kostenlos parken dürfen, während Nichtanwohner:innen meist höhere Gebühren zahlen oder gar nicht parken dürfen. Selbstverständlich sollte so ein System zumindest kostendeckend sein.

Ist es aber nicht: Liegt der Preis für eine Anwohnerparkvignette seit 2008 bei 20,40 Euro, stiegen die Verwaltungskosten auf in diesem Jahr „im Median auf 42,29 Euro“, heißt es im in einem Bericht der Verkehrsverwaltung an das Abgeordnetenhaus im Zuge der Haushaltsberatungen 2025 ff. Angewandt auf die 80.390 Vignetten, die die Bezirke allein von Januar bis Juli 2025 ausgestellt haben, summieren sich die ungedeckten Kosten der Verwaltung auf einen Millionenbetrag. Was aber ist ein sinnvoller und politisch durchsetzbarer Preis? In anderen deutschen Großstädten wurden die Preise in den vergangenen Jahren teils massiv angehoben. In Bonn liegt der Preis bei 300 Euro. In Münster kostet die Vignette 260 Euro, in Freiburg 200 Euro und in Köln bis zu 120 Euro – pro Jahr. Und Berlin? Die SPD hatte in den Haushaltsberatungen 2024 einen Preis für Anwohnerparkvignette von 120 €uro eingebracht, der von der CDU abgelehnt wurde. Man arbeite nun, so die Verkehrsverwaltung, an einem umfassenden Konzept. Passiert ist bisher nichts.

Der Verkehrsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin Knie schlägt ein radikales Konzept vor: Die Trennung von Anwohnerparken und Nicht-Anwohnerparken komplett abzuschaffen und alle Stellplätze im Berliner S-Bahnring kostenpflichtig und für alle zugänglich zu machen — aber zu einem einheitlichen, marktgerechten dynamischen Preis. Davon, dass eine derartige Erhöhung und Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung die Zahl der zugelassenen Autos in der Stadt reduzieren würde, ist Knie überzeugt. Er erklärte: „Eine spürbare Gebührenerhöhung könnte eine große Menge von Autos einfach verschwinden lassen, ganz einfach weil die Leute bei höheren Kosten ihr Auto abschaffen. Denn viele Menschen halten ihr Auto lediglich als ‚Mobilitätsreserve’ vor, weil das Parken ja nichts kostet.“

10. Bußgelder gegen Mietwucher

„Anfang Oktober 2025 hat mit Friedrichsberg-Kreuzberg zum ersten Mal ein Berliner Bezirk ein rechtskräftiges Bußgeld gegen eine Vermieterin durchgesetzt, weil die eine Wuchermiete verlangt hatte. Damit muss sie auf Verlangen nicht nur mehr als 22.000 Euro unrechtmäßiger Mieteinnahmen an ihre Mieterin zurückzahlen, sondern auch 26.000 Euro Strafe.

Doch Anfragen des Tagesspiegels bei anderen Bezirken ergaben: Zwar haben Mieter:innen auch ihnen teils Hunderte Fälle möglicher Wuchermieten gemeldet. Doch den Bezirken fehlt es nach eigener Aussage an Personal und Mitteln, um diese zu prüfen. Denn nur weil eine Miete deutlich über dem Üblichen liegt, verstößt sie noch nicht automatisch gegen das Wirtschaftsstrafgesetz (§ 5 WiStG). Und so bleiben Konsequenzen für viele wuchernde Vermieter:innen weiter aus.

Doch bei Hunderten möglicher Verstöße und Bußgeldern von gesetzlich bis zu 50.000 Euro – würde es sich nicht trotz leerer Kassen schnell auszahlen, mehr Fälle zu verfolgen? So hatte zuletzt im Stadtentwicklungsausschuss die Grünen-Abgeordnete Katrin Schmidberger argumentiert und gefragt, was das Land Berlin mit den Bußgeldern plane. Eine Anfrage des Tagesspiegels bei der Senatsverwaltung für Finanzen hat nun ergeben, dass die Bußgeldeinnahmen aus dem § 5 WiStG tatsächlich nicht in die Landeskasse fließen, sondern vollständig bei den Bezirken bleiben – zumindest vorläufig .

Das ändert sich allerdings im Jahr 2027: Von da an treiben zwar weiter die Bezirke die Bußgelder ein, die Einnahmen sollen dann aber formal in den Landeshaushalt fließen, ohne zunächst an einen speziellen Zweck wie eine Mietprüfstelle gebunden zu sein. Laut Senatsfinanzverwaltung werden sie anschließend über die Bezirke verteilt. Die Bezirke profitieren also nicht mehr direkt davon, wie viele Bußgelder sie selbst verhängen“ (20) .

„Der designierte SPD-Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl 2026, Steffen Krach, fordert drei Wochen nach Veröffentlichung des o.g. Tagesspiegel-Artikels eine „Spezialeinheit Wohnraumschutz“. Diese soll nach seinen Vorstellungen die Bezirke dabei unterstützen, bestehende Gesetze und Regeln zum Schutz von Mietern besser durchzusetzen. „Hier sind die Bezirke zuständig, nur wir dürfen sie mit dieser Herkulesaufgabe nicht allein lassen“, sagte Krach der Deutschen Presse-Agentur. „Denn es fehlt dort oftmals schlicht an Kapazitäten.“ Deshalb wolle er den zwölf Bezirken die „Spezialeinheit“ zur Seite stellen, die sie mit rechtlicher Beratung, bei Bescheiden und in gerichtlichen Verfahren unterstützen soll (21).

Der Berg bewegt sich und gebar eine Maus: Es ist sicherlich Erfolg versprechender, wenn jeder Bezirk auf eigene Rechnung tätig wird und dann selber über die Verwendung der Bußgelder entscheiden kann. Denn: Der finanzielle und personelle Aufwand für die Bezirke lohnt sich auf Dauer nur dann, wenn sie auch unmittelbar am finanziellen Ergebnis beteiligt sind.

Wer hingegen Mietwucher nicht konsequent verfolgen will, der bildet am besten auf Landesebenen – oder noch besser auf Bundesebene – „Spezialeinheiten“.

Fazit:

Hunderte Millionen Euro jährlich könnten so in den Berliner Haushalt fließen – gerecht, effizient, nachhaltig. Es geht. Wenn man es will.

(1) Ein negativer Finanzierungssaldo pro Einwohner bedeutet, dass die Ausgaben des Landes Berlin höher sind als seine Einnahmen. Das Ergebnis ist ein Defizit, das pro Einwohner umgerechnet wird. Ein negativer Finanzierungssaldo pro Einwohner zeigt also, dass das Land Berlin mehr Geld ausgibt, als er einnimmt, und sich entsprechend verschulden muss.

(2) „Hauptstadt droht Haushaltsnotlage“, von rk, Tagesspiegel vom 15.10.2025

(3) Sparpolitik, scharffe Kritik der Personalräte“, von Robert Kiesel, tagesspiegel vom 26.3.2025

(4) „Zensus 2022 – Trotz Wohnungsnot in Berlin: 40.000 Wohnungen stehen leer“ Morgenpost vom 04.07.2024 und: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/mikrozensus-wohnraum-leerstand-100.html

(5) https://www.bundestag.de/resource/blob/579568/a0610021144843a562dd02fda3fbd68e/WD-4-128-18-pdf-data.pdf

(6) ebenda

(7) Berlin nutzt Potenzial für Mehreinnahmen nicht“, Jörg Kühnold, Diplom-Finanzwirt, Steuerberater in Tagesspiegel vom 1. März 2025

(8) „Geringer als in anderen Großstädten: Ist die Gewerbesteuer in Berlin zu niedrig?“ in: Tagesspiegel Checkpoint 27.2.2025

(8) In Berlin 6 Prozent vom Kaufpreis

(10) „Vonovia zahlt keine Dummensteuer – Bei der geplanten Übernahme der Deutschen Wohnen fällt keine Grunderwerbssteuer an. Per Steuerschlupfloch will Vonovia eine Milliarde Euro sparen.“, Von Gareth Joswig, Tageszeitung vom 2.7.2021

(11) „Share-Deal-Steuerlücke kostet Millionen: Bei vielen Immobiliengeschäften geht Berlin immer noch leer aus 100 Millionen Euro jährlich entgehen Berlin durch Share Deals. Nun zeigen Linken-Anfragen, dass in Berlin besonders oft Immobilien so gekauft werden.“ von Ralf Schönball, Tagesspiegel, 27.10.2021

(12) „Keine Grunderwerbssteuer fällig Vonovia nutzt bei Übernahme der Deutsche Wohnen Steuerschlupfloch“, rbb24 Inforadio, 12.10.2024

(13) „Landeseigene Liegenschaften: Der Berliner Drei-Milliarden-Sanierungsstau“, Ralf Schönball in:Die Sanierung der öffentlichen Bauten Berlins kommt nicht voran. Die Grünen sehen die Ursache bei der Landesfirma BIM.Von Ralf Schönball Tagesspiegel, 15.05.2018, 11:51 Uhr

(14) „Fragen und Antworten zur neuen Grundsteuer“, Bundesfuinbanzministerium vom 27.5.2024

(15) „Da fühle ich mich als Vater von drei Kindern verarscht“: SPD-Spitzenkandidat Krach kritisiert Verkehrspolitik des Berliner Senats

Von Daniel Böldt, Christian Latz, Anna Thewalt, in: Tagesspiegel vom 11.09.2025, 18:00 Uhr

(16) „Zu wenig gezahlte Steuern: Berlin treibt bei Betriebsprüfungen 430 Millionen Euro ein“, Christian Latz, Tagesspiegel vom Stand: 11.03.2024

(17) „Obwohl es mehr Blitzersäulen gibt…“, von Jörn Hasselmann, Tagesspiegel vom 27.03.2024

(18) „Trotz Einnahmen in Millionenhöhe: Senat verzichtet auf zusätzliche Blitzer – wegen Geldmangel“, von Daniel Böldt, Tagesspiegel, 22.04.2025

(19) Anwohnerparken in Berlin: Mehrheit lehnt höhere Gebühren ab“ von Robert Kiesel in: Tagesspiegel, 02.09.2025 und: „Kosten für Verwaltung sind viel höher als Einnahmen: Berlin macht Millionenverlust mit Anwohnerparkausweisen“, von Christian Latz, in Tagesspiegel vom 13.10.2025

(20) „Strafen für Vermieter von bis zu 50.000 Euro: Wer bekommt die Mietwucher-Bußgelder? Berliner Mieter haben Hunderte Fälle mögliche Wuchermieten gemeldet. Viele Bezirke sagen, ihnen fehlen die Mittel, sie zu verfolgen. Dabei winken Bußgelder.“ Von Jana Gäng, in Tagesspiegel, Stand: 21.10.2025,

(21) „Kampf gegen hohe Mieten in Berlin: SPD-Spitzenkandidat Krach fordert „Spezialeinheit Wohnraumschutz“, in: Tagesspiegel vom 17.10.2025

3. Landeseigene Wohnungsgesellschaften

NICHT AN MORGEN DENKEN HAT TRADITION

Landeseigene Wohnungen in Berlin: Vom Ausverkauf zur Rückeroberung?

1990 verwalteten die landeseigenen Berliner Wohnungsbaugesellschaften rund 600.000 Wohnungen. Bis 2010 schrumpfte der Bestand auf nur 270.000 – ein Verlust von 320.000 Wohnungen.

Wie kam es dazu?

- Restitution: 52.000 Wohnungen mussten an Alteigentümer:innen oder deren Erbinnen zurückgegeben werden – Folge des Einigungsvertrags. Viele dieser Häuser wurden rasch an Investoren weiterverkauft.

- Altschuldenregelung: 46.000 Wohnungen wurden infolge einer Konstruktion verkauft, nach der DDR-Staatsschulden als reale Verbindlichkeiten umgedeutet wurden. Kommunale Wohnungsunternehmen mussten zur Schuldentilgung Bestände privatisieren.

- Haushaltsfinanzierung: Ab 1995 wurden 122.000 Wohnungen im Zuge der „Vermögensaktivierungspolitik“ verkauft. Die Erlöse dienten der Haushaltskonsolidierung. Die Wohnungsunternehmen mussten Kredite aufnehmen, um diese Verkäufe zu finanzieren – ein Haushaltstrick mit teuren Folgen.

- GSW-Privatisierung: 2004 wurde die GSW (67.000 Wohnungen) für 2 Mrd. Euro an ein Finanzkonsortium verkauft. Später übernahm Deutsche Wohnen die GSW – 2021 dann Vonovia. Auch die GEHAG (34.000 Wohnungen) wurde übernommen.

Wiederaufbau des Bestands

Seit 2010 wurden rund 96.000 Wohnungen zurückgekauft, finanziert ohne Zuschüsse des Landes:

- 2019 kaufte Gewobag 6.000 Wohnungen für 920 Mio. €

- 2021 kauften HOWOGE, Degewo und Berlinovo 14.750 Wohnungen für 2,46 Mrd. €

- 2024 erwarb HOWOGE weitere 4.500 Wohnungen für 700 Mio. €

Diese Wohnungen waren einst für je rund 30.000 € verkauft worden – nun lagen die Rückkaufpreise bei über 150.000 € pro Wohnung. Die Gewinne der Verkäufer sind nach 10 Jahren steuerfrei – ein systemisches Problem.

Finanzielle Folgen

Die Rückkäufe erfolgten kreditfinanziert. Insgesamt belaufen sich die Schulden der sechs großen landeseigenen Wohnungsunternehmen auf rund 17 Milliarden Euro. Besonders verschuldet ist die Gewobag mit 5 Mrd. € und nur 10 % Eigenkapitalquote. Ausbaden müssen diese Finanzierungsakrobatik die MieterInnen der landeseigene Wohnungen durch beständig steigende Mieten.

Fazit

Die Berliner Wohnpolitik erlebte eine Achterbahnfahrt: Vom massiven Verkauf landeseigener Wohnungen zur teuren Rückgewinnung. Heute gehören wieder etwa 366.000 Wohnungen dem Land. Ziel der aktuellen Regierung: 500.000 Wohnungen.

Doch die Erfahrungen zeigen: Landeseigene Wohnungen sind politisch steuerbar – oft zulasten der Mieter:innen. Dauerhaft bezahlbarer Wohnraum gelingt langfristig eher durch gemeinwohlorientierte Träger wie Genossenschaften, die wirtschaftlich stabil agieren und demokratische Mitsprache ermöglichen.

DIE GESCHICHTE DER LANDESEIGENEN WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFTEN IM DETAIL

(21)Aus der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft lernen

„Niemand hat die Absicht, Grünanlagen zu bebauen!“ Wirklich niemand und niemals? Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltung kommen auf, wenn man auf die Wohnungspolitik der letzten 35 Jahre blickt.

Im Jahr 1990 verwalteten die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin fast 590.000 Wohnungen – 2010 waren es nur noch 270.000 Wohnungen.

Wo sind die restlichen 320.000 Wohnungen geblieben?

52.000 landeseigene Wohnungen wurden privatisiert wegen Rückübertragungsansprüchen (Restitution).

Auf Grundlage des Einigungsvertrags zum Anschluss der DDR an die Bundesrepublik Deutschland erfolgte die Rückabwicklung der in der DDR überwiegend staatlich und genossenschaftlich organisierten Wohnungsversorgung.

Die sogenannte Restitution sah nach 40 Jahren DDR die Rückgabe von Grundstücken an ihre Alteigentümer:innen beziehungsweise ihre Erb:innen vor. Die Entscheidung für die Rückübergabe von Privateigentum wurde mit moralischen und funktionalen Zielen begründet:

Zum einen wurde auf den Aspekt der „Wiedergutmachung“ früheren Unrechts verwiesen, zum anderen sollten durch Reprivatisierung der Wohngebäude Investitionen marktwirtschaftlich gesteuert werden und ebenso die weitere Verwertung dieser neuen Ware, genannt „Wohnung“.

Die kommunalen Wohnungsunternehmen in Ostberlin mussten auf diesem Weg 52.000 Wohnungen an private Eigentümer:innen zurückgegeben, die ihre oft sanierungsbedürftigen Häuser überwiegend schnell an professionelle Wohnungsunternehmen verkauften und in den Altbaugebieten regelrechte Verkaufswellen auslösten.

Zwingend war die Privatisierung dieser o.g. 50.000 Wohnungen aber nicht:

Immerhin wurden in der Ostberliner City im selben Zeitraum 50 Großprojekte deutscher und internationaler Investoren vom Koordinierungsausschuss Innenstadt (KOAI) auf den Weg gebracht, vorbei an den sonst üblichen Restitutionsverfahren und Planungsablaufen. Wo ein Wille, da auch immer ein Weg!(24)

46.000 landeseigene Wohnungen mussten wegen der Konstruktion der sogenannten Altschuldenhilferegelung privatisiert werden.

Nicht nur die vormals privaten Wohnungsbestände der DDR gerieten in den Privatisierungsstrudel. Durch die umstrittene Konstruktion sogenannter Altschulden , bei der die staatliche Finanzierung der DDR plötzlich in reale Schulden gegenüber privaten Banken verwandelt wurden, mussten auch die kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen mindestens 15% der Großwohnsiedlungen und sonstigen DDR-Bestände privatisieren.

Die Summe dieser „Altschulden“ betrug 26 Milliarden DM, die an die Bundesbank gezahlt werden mussten.

In Berlin betraf dies fast 50.000 Wohnungen, die vielfach an sogenannte Zwischenerwerber:innen verkauft wurden und heute teilweise von börsennotierten Wohnungsunternehmen verwaltet werden.

Mit dem Verkauf von 220.000 Wohnungen den Landeshaushalt finanziert

220.000 landeseigenen Wohnungen fielen im Zeitraum 1995 bis 2020 der sogenannten Vermögensaktivierungs-politik zum Opfer – die landeseigene Wohnungsgesellschaften verkaufen, die Erlöse flossen in den Landeshaushalt.

Durch die Privatisierung öffentlicher Grundstücke, Immobilien und Unternehmen sollten Deckungslücken im Haushalt geschlossen werden. Zur Sanierung der Finanzen wurden die landeseigenen Wohnungsgesellschaften auf zwei Arten kräftig gemolken:

122.000 Wohnungen mussten die landeseignen Wohnungsbaugesellschaften im Rahmen von Bestandsprivatisierung verkaufen – die Erlöse flossen in den Landeshaushalt

Diese Idee verdanken wir Finanzsenatorin Fugmann-Heesing (SPD), ab 1995, fortgeführt von Finanzsenator Sarazin (SPD) Motto: „Sparen bis es quietscht“:

Die 20 landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mussten sich untereinander aufkaufen.

Übrig blieben schließlich sieben Gesellschaften.

Die Erlöse in Höhe von 600 Millionen DM flossen ans Land. Diese Summe plus Nebenkosten musste deshalb von der landeseigenen Wohnungsgesellschaft durch Kredite und Wohnungsverkäufe gegenfinanziert werden. Mit diesem Haushaltstrick entzogt das Land den Gesellschaften Eigenkapital in Milliardenhöhe.

Ein Großteil der Mieteinnahmen wurde Ende der 90er nur noch für Zinsen und Tilgung verwendet, was die Gesellschaften zwang, weitere Bestände zu verkaufen.

100.000 landeseigene Wohnungen gingen an Finanzkonsortien, die Erlöse flossen in den Landeshaushalt.

Im Jahr 2004 verkaufte das von einer rot-roten Koalition (Senat Wowereit II) regierte Land Berlin die landeseigene Wohnungsgesellschaft GSW mit einem Bestand von rund 67.000 Wohnungen zwei Milliarden Euro(25) an ein Konsortium bestehend aus den Investmentgesellschaften Whitehall Investments Ltd. und Tochtergesellschaften von Cerberus Capital Management.

Seitdem firmierte das Unternehmen als GSW Immobilien GmbH. Die GSW wird als Eigentümerin ihrer Immobilien weitergeführt, weil bei der Übertragung des Eigentums auf die Deutsche Wohnen AG Grunderwerbsteuer gezahlt werden müsste.

Sie ist aber nur noch eine formalrechtliche Hülle ohne eigene Rechtsbefugnis („Legaleinheit“). 2021 übernimmt Vonovia die Deutsche Wohnen.

2007 wurde die GEHAG GmbH mit 34.000 Wohnungen von der Deutsche Wohnen AG übernommen.

Das stärkt – so Deutsche Wohnen – ihre Kapazitäten und Ressourcen weiter und baut ihren Einfluss auf den Markt für sozialen und bezahlbaren Wohnraum aus.

Oder geht es auch nur um die Beschönigung eines Grunderwerbssteuer-sparenden Share Deals, wie bei der Übernahme der GSW?

Die Übernahme der Deutsche Wohnen AG durch Vonovia führte 2021 zur Schaffung eines der größten Wohnungsunternehmen Europas, von dem die GEHAG heute ein Teil ist.

Mittlerweise hat Berlin in den vergangenen 10 Jahren seinen Bestand an landeseigenen Wohnungen wieder auf rund 366.000 aufgestockt. Angesichts der Verheerungen, die sich seit Jahren auf dem Berliner Wohnungsmarkt zeigen, vereinbarten die aktuellen Regierungspartner CDU und SPD 2023 in ihrem Koalitionsvertrag sogar das Ziel, den kommunalen Wohnungsbestand schrittweise wieder auf eine halbe Million Wohnungen zu erhöhen (1) . Kann das gelingen? Und zu welchem Preis? Wie lief es bisher?

Rückkäufe ab 2019 auf Anweisung des Landes Berlin mussten selber finanziert werden

25.000 ehemalige landeseigene Wohnungen wurden seit 2019 von den landeseigenen Wohnungsunternehmen Degewo, HOWOGE, Berlinovo und Gewobag zurückgekauft. Auf Anweisung des Landes Berlin müssen sie die Ankäufe selber finanzieren. Eine Entscheidung zugunsten des Berliner Haushalts, aber zulasten der Mieter:innen.

6.000 Wohnungen: 2019 kaufte die landeseigene Wohnungsgesellschaft Gewobag von der Luxemburger Immobilienkonzern Ado Properties knapp 6.000 ehemaligen landeseigene Wohnungen sowie 70 Gewerbeeinheiten. Kosten 920 Millionen Euro, also 153.000 pro Wohnung.

Diese ehem. GSW-Wohnungen gingen 2004 für rd. 30.000 € an ein internationales Firmenkonsortium, siehe oben.

Für den Erwerb der zurückgekauften Wohnungen durch die Gewobag gibt es keine Zuschüsse des Landes.

14.750 Wohnungen: 2021 kauften die landeseigne Wohnungsgesellschaft HOWOGW, Degewo und Berlinivo von der Vonovia 14.750 ehemalige landeseigene Wohnungen zurück. Kaufpreis 2, 46 Milliarden Euro, also 167.000 Euro pro Wohnung.

Diese ehem. GSW-Wohnungen gingen 2004 für rd. 30.000 € an ein internationales Firmenkonsortium, siehe oben.

Für den Erwerb durch die durch die drei landeseigenen Gesellschaften gibt es keine Zuschüsse des Landes.: „Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), der den Deal mit den Unternehmen ausgehandelt hat, wies die Kritik (an SPD-Hinterzimmer-Deal) zurück. Der Steuerzahler werde nicht belastet, da der Kauf von drei landeseigenen Wohnungsgesellschaften über Kredite finanziert werde. Der Sanierungsbedarf sei von den landeseigenen Gesellschaften zuvor gutachterlich überprüft worden. So werde die Berlinovo in den kommenden zehn Jahren 60 Millionen Euro in die Sanierung der Bestände investieren, die sie übernimmt“(2). 3.430 Wohnungen plus 91 Gewerbeeinheiten.Die Mieter:innen der zurückgekauften bestände dürfen sich auf steigende Mieten einstellen.

4.500 Wohnungen: 2024 kauft die landeseigne HOWOGE von der Vonovia 4.500 ehemalige landeseigene Wohnungen in Berlin Lichtenberg und Adlershof. Kaufpreis 700 Millionen, also pro Wohnung 155.000 €.

Diese ehem. GSW-Wohnungen gingen 2004 für rd. 30.000 € an ein internationales Firmenkonsortium, siehe oben.

Für den Erwerb der zurückgekauften Wohnungen durch die HOWOGE gibt es keine Zuschüsse des Landes.

Übrigens: Der Reingewinn, den die privaten Gesellschaften mit den Verkäufen erzielen, muss nicht versteuert werden, weil Spekulationsgewinne bei Immobilien nach 10 Jahre steuerfrei sind.(3)

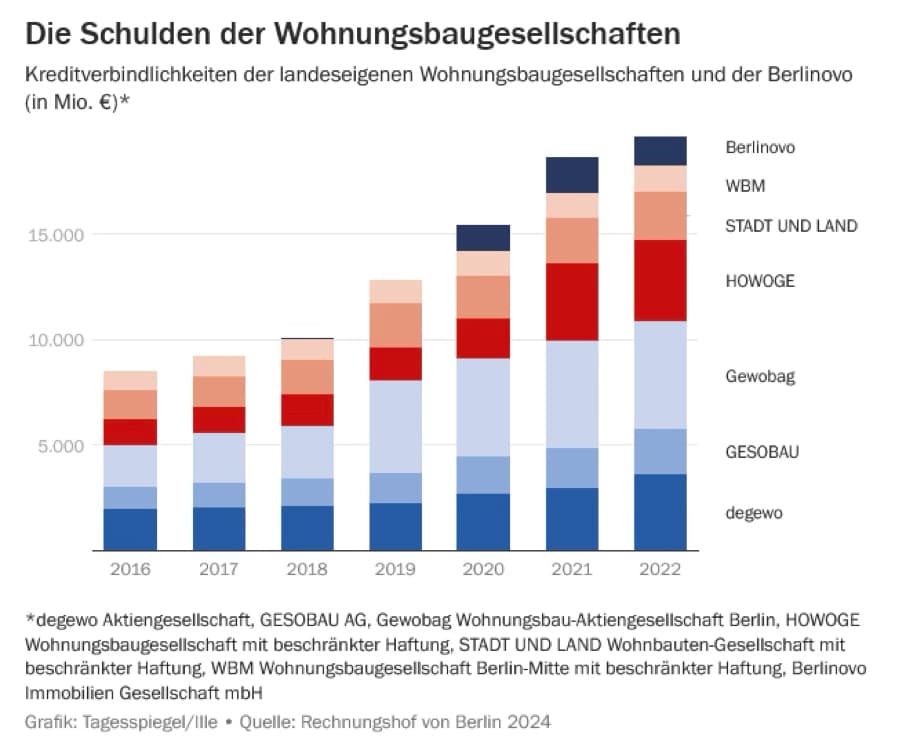

Nach den Achterbahnfahrten: Landeseigene Wohnungsunternehmen haben fast 17 Milliarden Euro Schulden, Stand März 2023

Zwischen 1990 und 2010 mussten die landeseigenen Wohnungsgesellschaften auf Anweisung der jeweiligen Landesregierungen rd. 122.000 Wohnungen aus ihren Beständen verkaufen. Der Verkaufserlös musste an das Land Berlin abgeführt werden.

Wegen mangelnder Liquidität mussten die Kaufpreise wiederum von den landeseigenen Wohnungsgesellschaften überwiegend aus Krediten finanziert werden.

10 Jahre später werden die Wohnungsunternehmen erneut angewiesen, die ehemaligen Wohnungen der landeseigenen Gesellschaften zum fünffachen Wert zurückzukaufen. Da wundert es nicht, dass die landeseigenen Wohnungsgesellschaften hoch verschuldet sind (4).

(28)

Die höchsten Schulden entfallen mit rund fünf Milliarden Euro auf die Gewobag, die mit Stand vom 31. Dezember 2021 über 73.398 eigene Wohnungen verfügt und damit das zweitgrößte landeseigene Wohnungsunternehmen ist.

Auf Platz zwei der Schulden-Rangliste steht mit Verbindlichkeiten von rund 3,6 Milliarden Euro die Howoge (65.131 Wohnungen), gefolgt von der größten landeseigenen Gesellschaft, der Degewo (73.915 Wohnungen), mit rund 2,9 Milliarden Euro Schulden, der Stadt und Land (50.527 Wohnungen) mit knapp 2,2 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten, der Gesobau (45.090 Wohnungen) mit rund 1,9 Milliarden Euro Schulden und der WBM (31.590 Wohnungen) mit rund 1,2 Milliarden Euro Verbindlichkeiten.(5)

„Wenn man die Bilanzstruktur anschaut, haben die landeseigenen Wohnungsunternehmen relativ hohe Verschuldungsgrade, gemessen an der Eigenkapitalquote“, warnt Kholodilin, der am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Entwicklung des Wohnungssektors beobachtet. Vor allem die Gewobag mit ihren 58.000 Wohnungen nimmt der DIW-Wissenschaftler in den Blick. Sie weise lediglich eine Eigenkapitalquote von zehn Prozent auf, was bedeute, dass der Rest auf Fremdkapital basiere. „Das ist eine sehr hohe Verschuldung“, zeigt sich Kholodilin besorgt. SPD-Senator Gäbler räumt ein, dass die Gesellschaften einen Kapitalbedarf haben. ‚Deswegen brauchen wir weiter moderate Mietsteigerungen, die niemanden überfordern. Dafür haben wir das Leistbarkeitsversprechen, dass keine WBS-Empfänger mehr als 27 Prozent ihres Einkommens zahlen müssen und ansonsten gibt es auch individuelle Lösungen‘, sagt er. So haben sich Senat und landeseigene Wohnungsunternehmen in ihrer Kooperationsvereinbarung darauf verständigt, dass die Bestandsmieten bei den Unternehmen insgesamt nur um 2,9 Prozent im Jahr steigen dürfen. Der Berliner Mieterverein kritisiert dennoch, dass Mieterinnen und Mieter auf diese Art die Neubauten mitbezahlen müssen. Auch die Linke bezeichnet diese Quersubventionierung als falsch und die Regelungen zur Begrenzung der Mieterhöhungen als löchrig. Statt weiter an der Mietschraube zu drehen, brauche es eine andere Art der Finanzierung, fordert der mietenpolitische Sprecher der Fraktion im Abgeordnetenhaus, Niklas Schenker. „Das geht, wenn man dafür Kredite aufnimmt und die als Eigenkapitalzuführung an die landeseigenen Unternehmen gibt“, schlägt Schenker vor. Allerdings fehlen schon jetzt im Berliner Landeshaushalt Milliarden, die erst noch eingespart oder anderweitig ersetzt werden müssen. Zudem ist die Rechtmäßigkeit des von der schwarz-roten Koalition geplanten Sondervermögens fraglich“.(6)

Der Mieterverein warnt: Das soll nicht dazu führen, dass Berlin wieder landeseigene Wohnungen verkaufen.(31)

So gehen die Landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mit ihren Mietern um

„Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte hat Mieter unterschreiben lassen, dass sie Möglichkeiten zur Mietsenkung nicht in Anspruch nehmen“.(8)

„Die Hoffnung, dass durch den kommunalen Wohnungsmarkt der Anstieg der Mieten in Berlin gebremst wird, ist trügerisch. Das zeigt das Beispiel der WBM“.(9)

Von den Haushaltseinsparungen 2024/2025 bleiben auch die landeseigenen Wohnungsunternehmen nicht verschont: „Fast 200 Millionen Euro fallen bei der Wohnungsbauförderung weg und sollen stattdessen teilweise über die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen kreditfinanziert werden.

Es ist abzusehen, dass die Abzahlung dieser Schulden auf die Mieterinnen und Mieter in Berlin umgelegt wird und auch die Mieten der landeseigenen Wohnungsbauunternehmen weiter steigen werden. Die Landeseigenen wollen bereits ab 2025 bei mehr als 90.000 Wohnungen die Miete zwischen durchschnittlich 7,9 und 9 Prozent erhöhen: nicht zuletzt auch, um Ihre Schulden für den Ankauf von Mietwohnungen der Deutsche Wohnen abzuzahlen, die der Berliner Senat zu überteuerten Marktpreisen anschaffte, anstatt den Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen umzusetzen.

Auch die Neubaupläne der Landeseigenen dienten bisher als Begründung für die Notwendigkeit steigender Mieten. Diese »Notwendigkeit« dürfte sich damit verschärfen.“(10)

„Um Mehreinnahmen zu erzielen, wollen die Wohnungsbaugesellschaften des Landes zum Jahreswechsel für viele Haushalte die Mieten anheben“.(11)

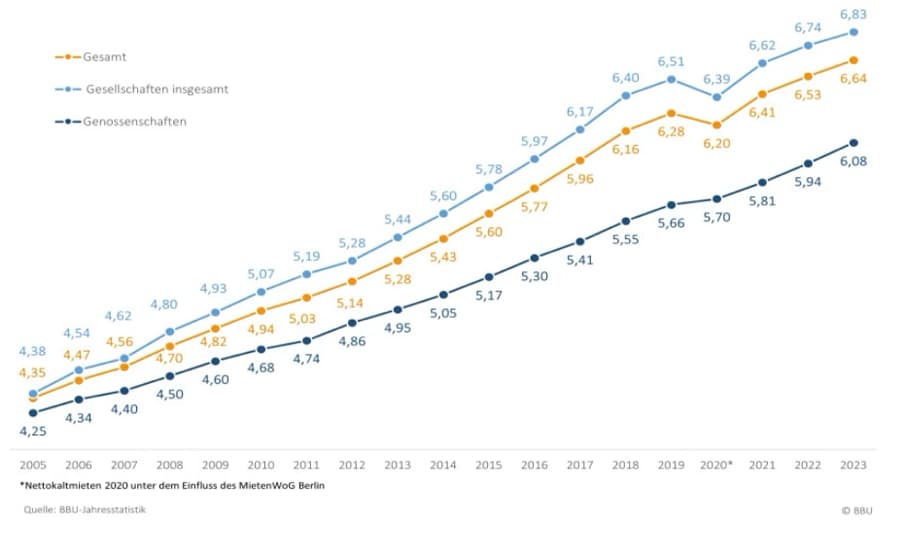

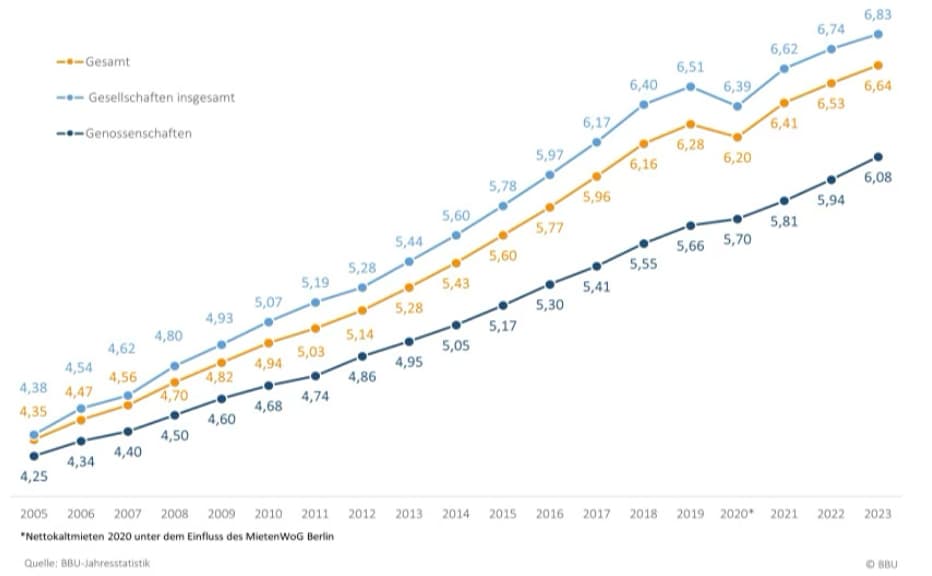

Anstieg der Durchschnittsmieten in landeseigenen Wohnungen, Genossenschaften und frei finanzierten Wohnungen

Stand 2024:

- Nettokaltmieten in Berlin Neubau 20,11 €

- Angebotsmieten 14,35 €

- Nettokaltmieten in Berlin 7,21 €

- Nettokaltmieten BBU 6,85 €

- Nettokaltmieten Genossenschaften 6,35 €(12)

(Ältere Daten (2019) geben für Genossenschaften Werte um 5,66 €/m² (13) an, was

den günstigeren Charakter verdeutlicht) - Nettokaltmieten Neuköllner Wohnungsgenossenschaft 5,52 €

(124 Jahre alt und deshalb schon seit langer Zeit entschuldet)

Landeseigene Wohnungen kommen und gehen – doch die Wohnungsnot bleibt bestehen – und ebenso, dass sich in Genossenschaften kaum jemand Sorgen um seine Wohnung machen muss!

Die beschriebenen Umstände führen letztlich dazu, dass es riskant erscheint, in Wohnungen zu wohnen, die dem Land Berlin gehören. Ebenso fatal ist es, in Sozialwohnungen zu wohnen und das Auslaufen der Sozial- und Mietbindung miterleben zu müssen.

Der Politik müssen die Wohnungen weggenommen werden. Die landeseigenen Wohnungen sollten mehrheitlich in genossenschaftliche Wohnungen umgewandelt werden.

Nur Genossenschaften verfolgen das übergeordnete Ziel, kostengünstige Wohnungen für ihre Mitglieder anzubieten. Als Kunde und Teilhaber der Genossenschaft erhält darüber hinaus jeder Mieter/Mieterin das Recht, auf die Entscheidungen der Wohnungsgenossenschaft einzuwirken!

Was das alles mit dem Großen Tiergarten zu tun hat, fragen Sie?

Wer 220.000 landeseigene Wohnungen mit rund 400.000 BewohnerInnen an die Börse verkauft, wer 21qkm landeseigene Grundstücke an Private verkauft, dem ist auch zuzutrauen, den Großen Tiergarten zur Sanierung des Berliner Landeshaushalts herzugeben. Zuzutrauen ist der Politik das allemal.

Fazit:

Um einem derartigen Irrweg gilt es, schon frühzeitig gegenzusteuern. Deshalb ist es im Sinne der Vorsorge erforderlich, schon hier und heute die notwendigen Entscheidungen zum dauerhaften und Erhalt des Großen Tiergartens im Eigentum des Landes Berlin zu treffen. Das Grünanlagengesetz muss per Volksbegehren ergänzt werden.

(1) Privatisierungspolitik in Berlin seit 1990, Andrej Holm, Arch+, Seite 102

(2) „Ausverkauf der Stadt: Die Hypothek der Linken“ von Yannic Walther, TAZ vom 25. 5. 2024, 07:00 Uhr

(3) „Diese Wohnungen kauft der Senat für 2,4 Milliarden Euro“, Berliner Morgenpost vom 17.09.2021

(4) „Berlin kauft 4.500 Wohnungen und Flächen von Vonovia“, rbb vom 24.04.24

(5) „Wegen der Haushaltskrise in Berlin: Wohnungsbaugesellschaften müssen immer mehr Aufgaben schultern. Der Landesrechnungshof ist alarmiert: Degewo und Co. häufen durch Immobilienankäufe immer höhere Schuldenberge an. Nun sollen ihnen auch noch Schulen, Rathäuser und Feuerwachen überschrieben werden.“ Von Reinhart Bünger 30.11.2024, 08:00 Uhr

(6) „Landeseigene Wohnungsunternehmen haben fast 17 Milliarden Euro Schulden. Die städtischen Vermieter sind hoch verschuldet. Der Mieterverein warnt: Das soll nicht dazu führen, dass Berlin wieder landeseigene Wohnungen verkaufen.“, von Ulrich Paul, Berliner Zeitung vom 03.03.2023

(7) „Hohe Schulden, hohe Ziele“ rbb24 von 6.4.2024Dorit Knieling und Jan Menzel

(8) „Landeseigene Wohnungsunternehmen haben fast 17 Milliarden Euro Schulden“, Berliner Zeitung, von Ulich Paul 10.8.2023

(9) „Landeseigene Wohnungsgesellschaft: WBM ließ Mieter auf Mietabsenkung verzichten“, von Theresa Roelke, Tagesspiegel, 30.12.2024

(10) „Wohnen in Berlin: Wie auch landeseigene Wohnbaugesellschaften Mietpreise nach oben treiben.“ von Jens Gerlach, Berliner Zeitung, 20.1.2025

(11) „CDU und SPD kürzen die Hauptstadt kaputt“, von Fabian Nehring, JACOBIN Magazin 28. November 2024

(12) „120.500 Berliner Haushalte betroffen: Landeseigene Wohnungsunternehmen drehen kräftig an der Preisschraube“ von Theresa Roelke, Tagessspiegel, 25.10.2024

(13) Alle Daten BBU Jahresstatistik und IBB-Wohnungsmarktbericht 2024

(14) https://www.genossenschafter-innen.de/2021/11/17/wohnungsgenossenschaften-in-berlin-ein-aktueller-ueberblick/?utm_source=chatgpt.com

4. Lösungsvorschläge: Zukunft der landeseigenen Wohnungsgesellschaften

LÖSUNGEN FÜR DIE MENSCHEN

Im Basistext wird ausführlich beschrieben, wie Berlin durch jahrzehntelange Privatisierung landeseigener Wohnungen in die aktuelle Wohnungsnot geraten ist – und welche Konsequenzen das hat. Daraus ergeben sich mehrere Vorschläge und Lösungsansätze für die Schaffung von preiswertem Wohnraum:

1. Stärkung des kommunalen Wohnungsbestands

Ziel der Berliner Landesregierung (CDU/SPD-Koalition 2023): den Bestand an landeseigenen Wohnungen wieder auf 500.000 zu erhöhen

Rückkäufe von ehemals privatisierten Beständen (z. B. 25.000 Wohnungen seit 2019 durch Degewo, Howoge, Gewobag usw.).

Kritik: Rückkäufe sind extrem teuer (2004 verkauft für ca. 30.000 €/Whg., jetzt Rückkauf für 150.000–170.000 €/Whg.) und verschulden die kommunalen Gesellschaften massiv.

2. Finanzierung und Verschuldung

Die landeseigenen Gesellschaften sind mit rund 17 Milliarden € verschuldet.

Forderung von Fachleuten: Statt Mieterhöhungen als „Quersubventionierung“ zu nutzen, solle das Land Berlin den Gesellschaften Eigenkapital zuführen, finanziert über öffentliche Kredite

3. Alternative Modelle: Wohnungsgenossenschaften

Der Text betont, dass Genossenschaften im Vergleich stabilere und günstigere Mieten bieten (z. B. 5,35–6,35 €/m²).

Vorschlag: Umwandlung landeseigener Wohnungen in Genossenschaftswohnungen, da diese langfristig am ehesten bezahlbare Mieten sichern und den Bewohner:innen Mitspracherechte geben

4. Kritik an aktuellen Maßnahmen

Rückkäufe ohne Zuschüsse vom Land → die Gesellschaften müssen Kredite aufnehmen, was wiederum Mieterhöhungen nach sich zieht.

Teilweise drohen ab 2025 Mieterhöhungen um 7,9–9 % für über 90.000 Wohnungen, um Schulden aus Rückkäufen zu tilgen

5. Langfristige Perspektive

Warnung vor einer Wiederholung der Fehler: Wohnungen dürfen nicht erneut verkauft oder „an die Börse gebracht“ werden.

Forderung: dauerhafte Sicherung öffentlicher bzw. genossenschaftlicher Bestände, um Spekulation und Privatisierung entgegenzuwirken.

Volksentscheid Deutsche Wohnen & Co. enteignen umsetzen!

Kurz gesagt:

Rückkäufe allein lösen das Problem nicht, da sie teuer sind und Schulden verursachen.

Stattdessen werden genossenschaftliche Strukturen als nachhaltige Lösung vorgeschlagen, da sie dauerhaft günstigen Wohnraum sichern.

Kommunale Bestände sollen wachsen, aber mit solider Finanzierung (öffentliche Kredite, nicht über Mieterhöhungen).

Lösungsvorschlag: Genossenschaftsmodell

Landeseigenen Wohnungen in eine Vielzahl von Genossenschaften umzuwandeln

Die Idee, die landeseigenen Wohnungen in Berlin in eine Vielzahl von Genossenschaften umzuwandeln, könnte als Gegenentwurf zu einer rein staatlichen Verwaltung durch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wie degewo, Gewobag, Howoge oder Stadt und Land verstanden werden.

Vorteile:

Ein solcher Schritt hätte mehrere potenzielle Vorteile. Er würde die Selbstverwaltung und Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter stärken, da diese in Genossenschaften zugleich Mitglieder sind und somit direkt über Themen wie Sanierungen, Mietgestaltung oder soziale Projekte im Haus beziehungsweise im Quartier mitbestimmen könnten. Dadurch ließen sich die Wohnungen stärker am tatsächlichen Bedarf der Bewohnerinnen und Bewohner ausrichten. Zudem wären langfristig bezahlbare Mieten besser zu sichern, da Genossenschaften nicht gewinnorientiert, sondern gemeinwohlorientiert arbeiten. Überschüsse würden nicht als Rendite ausgeschüttet, sondern in Instandhaltung oder Neubau investiert. Ein weiterer Vorteil bestünde in der Stärkung sozialer Bindungen, weil Genossenschaften häufig nachbarschaftliche Netzwerke, gemeinschaftliche Einrichtungen und kollektive Verantwortung für Gebäude und Umfeld fördern. Auch das Land Berlin selbst könnte entlastet werden, da es weniger Ressourcen in Verwaltung und Bewirtschaftung investieren müsste; Risiken und Verantwortlichkeiten lägen stärker bei den Genossenschaften.

Nachteile:

Demgegenüber gibt es jedoch auch erhebliche potenzielle Nachteile und Risiken. Eine Zersplitterung in viele kleine Genossenschaften könnte zu Koordinationsproblemen führen. Statt einer handlungsfähigen großen Akteurin gäbe es zahlreiche kleine Einheiten mit unterschiedlicher Verwaltung, Finanzkraft und politischer Schlagkraft. Die strategische Steuerung von Wohnungsbeständen – etwa für gezielte sozialpolitische Maßnahmen in bestimmten Vierteln – wäre deutlich schwieriger. Zudem besteht die Gefahr sozialer Selektivität: Manche Genossenschaften neigen dazu, sich eine „passende“ Mitgliedschaft zu schaffen, also eher einkommensstärkere oder besser organisierte Haushalte aufzunehmen. Dadurch könnten die einkommensschwächsten Mieterinnen und Mieter an den Rand gedrängt werden.

Auch die Finanzierung und Umsetzung großer Investitionen wäre problematisch. Während große landeseigene Gesellschaften leichter Zugang zu Krediten haben und Sanierungen oder Neubauten in größerem Maßstab finanzieren können, hätten kleinere Genossenschaften größere Schwierigkeiten, insbesondere bei energetischen Sanierungen oder Großprojekten. Hinzu kommen komplexe Rechts- und Eigentumsfragen: Eine Übertragung öffentlichen Eigentums an Genossenschaften wirft Fragen nach den Anfangsbedingungen, der Verteilung von Anteilen und der Vermeidung von Privatisierungen durch die Hintertür auf. Schließlich würde das Land mit der Aufgabe seiner großen Wohnungsbaugesellschaften ein wichtiges wohnungspolitisches Instrument verlieren, das bisher als Hebel gegen Mietsteigerungen auf dem Markt dient – etwa durch Mietpreisbegrenzungen im eigenen Bestand.

Zwischenmodelle

Denkbar wären allerdings auch Zwischenmodelle, die die Vorteile beider Ansätze verbinden. So ließe sich beispielsweise die Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter innerhalb der bestehenden landeseigenen Gesellschaften stärken, ohne den gesamten Bestand zu veräußern. Eine Möglichkeit bestünde in Teilübertragungen, bei denen nur bestimmte Quartiere oder Häuser in Genossenschaften überführt werden, um Modellprojekte zu schaffen. Alternativ könnten sogenannte Dachgenossenschaften gebildet werden, in denen kleinere Hausgenossenschaften koordiniert und gemeinsam finanziell abgesichert werden.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die vollständige Umwandlung der landeseigenen Wohnungen in viele kleine Genossenschaften zwar Partizipation und Nachbarschaft stärken würde, gleichzeitig aber erhebliche Risiken wie Zersplitterung, soziale Selektion und den Verlust politischer Steuerungsfähigkeit birgt. Wahrscheinlicher erscheint daher eine Weiterentwicklung des bestehenden Modells – etwa durch mehr Mitbestimmung innerhalb der landeseigenen Gesellschaften und gezielte Förderung neuer Genossenschaften – als praktikablere Lösung.

„Genossenschafts-Variante light“

Eine mögliche „Genossenschafts-Variante light“ könnte mehr Mitbestimmung ermöglichen, ohne den gesamten landeseigenen Bestand in Genossenschaften umzuwandeln. In dieser Variante blieben die großen landeseigenen Gesellschaften im Eigentum des Landes. Statt einer vollständigen Abgabe an Genossenschaften würden Teilbereiche, Häuser oder Quartiere in neue Organisationsformen überführt.

Zu den zentralen Elementen eines solchen Modells könnten Haus- oder Quartiersräte gehören. Jedes größere Wohnhaus oder Quartier bekäme einen gewählten Mieterinnen- und Mieterrat, der Mitentscheidungsrechte bei Sanierungsmaßnahmen, Modernisierungen (etwa energetischen Investitionen, dem Einbau von Balkonen oder Aufzügen), der Vergabe von Gewerbeflächen im Erdgeschoss sowie bei gemeinschaftlichen Projekten wie Grünflächen oder Spielplätzen hätte.

Darüber hinaus könnten Mieterinnen und Mieter freiwillig Anteile zu niedrigen Beträgen – beispielsweise zwischen 100 und 500 Euro – erwerben, um eine zusätzliche Bindung und einen genossenschaftsähnlichen Charakter zu schaffen, ohne dass das Land seine Eigentümerschaft aufgibt. Gewinne aus Nebennutzungen würden in Instandhaltung oder lokale Projekte zurückfließen. Für besonders engagierte Mietergruppen könnten zudem echte Genossenschaften entstehen, jedoch nur nach demokratischer Entscheidung der Bewohnerinnen und Bewohner. Das Land bliebe in diesem Fall Grundstückseigentümer und würde lediglich langfristige Erbbaurechte vergeben, um Privatisierung auszuschließen.

Eine übergeordnete Dachorganisation könnte schließlich die Mitbestimmung koordinieren, Erfahrungen bündeln, Standards sichern und Zersplitterung vermeiden – etwa durch Vorgaben zu Transparenz und sozialer Zugänglichkeit.

Vorteile:

Die Vorteile dieser „Light“-Variante liegen auf der Hand: Die Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter würde deutlich steigen, ohne dass das Land sein wohnungspolitisches Steuerungsinstrument verliert. Die soziale Durchmischung bliebe gewahrt, weil die großen Gesellschaften weiterhin Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten bereitstellen. Zudem könnten modellhafte Genossenschaften erprobt werden, ohne den gesamten Bestand umzustrukturieren. Das Land bliebe politisch flexibel und könnte weiterhin auf Entwicklungen des Wohnungsmarktes reagieren, etwa durch Mietpreisbegrenzungen oder Neubauquoten.

Insgesamt entstünde so ein Hybridmodell, bei dem die landeseigenen Gesellschaften das Rückgrat bilden, während Mieterinnen- und Mieterräte sowie Teilgenossenschaften mehr Demokratie und Nähe schaffen. Durch Erbbaurechte anstelle von Verkäufen bliebe zugleich der öffentliche Charakter des Wohnraums gewahrt.

5. Das System „Sozialwohnungen“

SOZIALER WOHNRAUM VERSCHWINDET

Das System „Sozialwohnungen“ – Anspruch und Realität in Berlin

„Niemand hat die Absicht, Geringverdienenden dauerhaft angemessenen und preiswerten Wohnraum zu verwehren.“ Doch wie wurde dieser Anspruch in der Berliner Politik umgesetzt?

1982 führte die CDU/CSU-FDP-Regierung ein System ein, das Investoren durch Abschreibungen in den sozialen Wohnungsbau lockte.

In Berlin entstanden zahlreiche Abschreibungsgesellschaften, deren Ziel es war, Verluste steuerlich geltend zu machen. Die Folge: Wohnungen wurden mit bis zu 23,50 DM/qm gebaut, jedoch nur durch Subventionen für 5,50 DM vermietet. Investoren profitierten steuerlich – der soziale Nutzen war begrenzt.

2003 beendete der SPD-PDS-Senat die Anschlussförderung. Eigentümer:innen durften nun teure Mieten verlangen. Zwar ging man davon aus, dass sie davon absehen würden, doch ab 2009 kam es zu massiven Mieterhöhungen und Verdrängungen.

2011 wurde ein Gesetz erlassen, das die vorzeitige Ablösung von Förderdarlehen ermöglichte – und damit den Rückzug der Sozialbindung beschleunigte.

2023 existieren nur noch etwa 100.000 Sozialwohnungen in Berlin, während fast eine Million Haushalte einen Wohnberechtigungsschein besitzen.

Bis 2025 fallen allein in Friedrichshain-Kreuzberg 2.500 weitere Wohnungen aus der Sozialbindung. Der Neubau kann diesen Verlust nicht ausgleichen, zumal Sozialbindungen zeitlich begrenzt sind.

Statt in den sozialen Wohnungsbau fließen jährlich rund 20 Mrd. € in Sozialausgaben zur Wohnunterstützung – und letztlich in die Taschen privater Investoren. Diese Politik stabilisiert die Wohnungsnot bewusst.

Ein Lichtblick sind Genossenschaften: Mit durchschnittlich 6,35 € Nettokaltmiete und lebenslangem Wohnrecht bieten sie tatsächlich sozialen Wohnraum. Doch sie werden beim Erwerb neuer Flächen zu wenig unterstützt.

Fazit:

Die offizielle Wohnungspolitik lässt sozialen Wohnraum verschwinden. Echte soziale Sicherheit bieten nur die Genossenschaften.

DAS VERSCHWINDEN DES SOZIALEN WOHNRAUMS HAT SYSTEM – NATÜRLICH HAT ABER NIEMAND DIE ABSICHT…

Aus der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft lernen

„Niemand hat die Absicht, Grünanlagen zu bebauen!“ Wirklich niemand und niemals? Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Politik und Verwaltung kommen auf, wenn man auf das System Sozialwohnungen der letzten 35 Jahre blickt.

Berlin das Abschreibungs-Eldorado der 80er Jahre( 1)

1982 wurde von der CDU/CSU und FDP Koalition unter Helmut Kohl (CDU) ein Finanzierungssystem zur vorgeblichen Förderung des sozialen Wohnungsbaus angeboten. Die Berliner SPD/CDU West-Berlin machten daraufhin West-Berlin zum Abschreibungs-Eldorado für Geschäftemacher bei Abriss, Sanierung und Wohnungsneubau.

Das Finanzierungssystem sicherte Geldanlegern bei Abriss, Sanierung und Wohnungsneubau zusätzliche Profite. Zahlreiche Abschreibungskünstler organisierten in Berlin dieses Geschäft in Form von Abschreibungsgesellschaften.

Deren einziges Ziel war es, auf dem Papier, zumindest in den ersten Jahren, hohe Verluste zu erzeugen, um diese Verluste dann den Kapitalanlegern zuweisen zu können. Gleichzeitig sollten als Nebenprodukt Wohnungen abfallen, die jedoch von den Wohnungssuchenden nicht bezahlt werden konnten, weil zu teuer, nämlich rd. 23,50 DM/qm. Also subventionierte damals das Land Berlin jeden Quadratmeter sozialen Wohnraums mit rd. 18 DM. Nur deshalb konnte die Wohnung anschließend zur Sozialmiete von 5,50 DM auf dem Markt angeboten werden.

Das für den Kapitalanleger pleitesichere „Eigentum zum Null-Tarif-System“ war erfunden. Die Kapitalanleger sparten auf diese Weise kontinuierlich Steuern und wurden gleichzeitig mit jeder Verlustzuweisung immer mehr zu Hauseigentümern.

2003 beendete der SPD-PDS Senat die Anschlussförderung der Sozialwohnungen

Im Jahr 2003 beendete der SPD-PDS Senat die Anschlussförderung der Sozialwohnungen. Zuvor war es üblich, Sozialwohnungen nach einer 15-jährigen Grundförderung noch eine ebenso lange Anschlussförderung zu gewähren.

Als Beitrag zur Haushaltssanierung setzte der damalige Finanzsenator Thilo Sarrazin und sein Kollege Stadtentwicklungssenator Peter Strieder (beide SPD) hier den Rotstift an und nahm billigend in Kauf, dass dadurch die Sozialbindungen für rund 28.000 Wohnungen der Baujahre ab 1987 entfielen.

Die Eigentümer:innen, denen die Anschlussförderung verweigert wurde, durften die Miete auf die sogenannte Kostenmiete heraufsetzen – meist zwischen 12 und 16 Euro pro Quadratmeter. Solche Mieten am Markt durchzusetzen, erschien 2003 utopisch – weshalb man sich in der Politik darauf verließ, dass entsprechende Mieterhöhungen von den Eigentümer:innen auch nicht vorgenommen würden.

Drastischer Anstieg der Mieten in Sozialwohnungen durch vorzeitige Ablösung der Förderdarlehn

Doch 2009 gab es die ersten Fälle, in denen Sozialmieterinnen und -mieter mit astronomischen Mietforderungen vertrieben wurden. Die Wohnungen wurden dann – obwohl auf dem Papier immer noch Sozialwohnungen – profitabel neu vermietet oder verkauft.

Als Mittel gegen zu hohe Mieten im Sozialen Wohnungsbau erließ das Abgeordnetenhaus auf Vorschlag der Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer (SPD) 2011 ein Gesetz, das den Eigentümer:innen eine vorzeitige Ablösung der Förderdarlehen ermöglichte und somit paradoxerweise das Verschwinden der Sozialbindungen noch zusätzlich beschleunigte.

Nur 10% der WBS-Berechtigten finden auch eine Sozialwohnung

Das Ergebnis dieser „Sozialpolitik“: „Jeder dritte Berliner Haushalt kann sich die Miete nicht leisten.“(2)

Gab es um die Jahrtausendwende in Berlin noch rund 430.000 Wohnungen, die zu staatlich festgelegten Mieten an Haushalte mit geringem Einkommen vermietet wurden, sank die Anzahl der Sozialwohnungen 2023 auf rd. 100.000 Wohnungen mit weiter sinkender Tendenz(3): Bis Ende 2025 werden im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ein Viertel aller Sozialwohnen , mehr als 2.500 WE, aus der Sozialbindung fallen.(4)

Das bedeutet in der Summe, dass von den rd. 970.000 Haushalten mit Wohnberechtigungsschein also fast 50% aller Berliner Haushalt, aktuell nur 10 % eine Sozialwohnung finden. Für die restlichen 90 % der betroffenen Haushalte gibt es kein sicheres Auffangnetz.

Der Verlust von Sozialwohnungen ist kein Fehler, sondern Absicht

Auch der aktuelle Neubau von Sozialwohnungen kann den Verlust nicht ansatzweise ausgleichen. Dabei wird erneut der uralte Fehler der Wohnungsbauförderung wiederholt: Die Sozialbindungen sind auf nur 30 Jahre begrenzt.

Dieses sich selbst verschlingendes System „Sozialwohnungen“ verhindert zu 100%, dass der Wohnungsmarkt im unteren und mittleren Bereich jemals ausgeglichen sein kann.